CSC2021|心律失常论坛(12.17)侧记

发布时间:2021-12-19 18:59:00

值此中华医学会第二十三次全国心血管年会暨第十二届海峡心血管病高峰论坛隆重召开之际,心律失常论坛于2021年12月17日在美丽厦门圆满举办。目前新冠疫情防控常态化形势严峻,本次论坛采取线上线下相结合的方式,针对心律失常诊治领域的热点和难点进行深入探讨和广泛交流,为各位同道带来最前沿的学术知识和最新研究进展。论坛主要围绕四个主题“房颤治疗进展、室性心律失常及心源性猝死、心脏起搏以及导管消融并发症”进行展开。

本专题由上海交通大学医学院附属新华医院李毅刚教授、北京大学第三医院刘书旺教授、北京朝阳医院张建军教授共同担任会议主持,邀请到首都医科大学附属安贞医院马长生教授、大连医科大学附属第一医院夏云龙教授、广东省人民医院吴书林教授、上海市第一人民医院刘少稳教授、武汉亚洲心脏病医院苏晞教授带来精彩学术报告。

会议开场由马长生教授针对“CDQI国家标准化房颤中心建设进展”展开了精彩汇报,详细阐述了国家标准化心血管专病中心定位与评估方式,目前房颤中心建设概况以及工作进展。CDQI 国家标准化心血管专病中心建设项目旨在打造国际一流心血管大数据平台,提供完整的临床服务能力提升方案,通过主题式教学专题培训课程、远程查房、远程门诊及手术指导、现场技术教学指导等多种形式,实现临床、科研、人才培养全面发展。CDQI国家标准化房颤中心建设,有助于推进房颤患者的规范化管理,加强房颤大数据建设,提高区域房颤诊治水平起到重要作用。

接下来由夏云龙教授分享了“肿瘤心脏病学之聚焦房颤”学术讲座,围绕肿瘤合并房颤流行病学,肿瘤导致房颤的病理生理机制、抗凝治疗进展以及率与律的控制几个方面详细展开讲述。他指出房颤合并肿瘤的治疗目前存在诸多挑战,抗肿瘤药物与抗心律失常药物、抗凝药物的相互作用需要得到关注。肿瘤心脏病学是一门亟需广泛关注的新兴交叉学科,未来需要更多的临床证据指导患者个体化治疗策略的制定。

吴书林教授分享题目为“房颤机制研究进展”。结合近100年来房颤机制研究的里程碑事件,对导致房颤发生常见机制进行总结,包括心房纤维化、心房炎症浸润、遗传易感性、氧化应激、自主神经功能异常等,并围绕心房心肌病、房颤新分型、房颤综合管理模式等做出详细阐述。他指出基础研究应该与临床紧密结合,期待该领域今后取得更多进展。

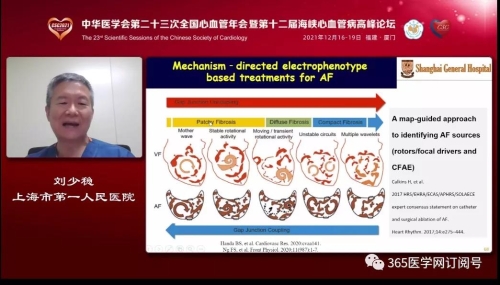

刘少稳教授围绕“心房颤动导管消融适应症及进展”讲题,对近年来国际房颤诊治指南中关于房颤导管消融适应症的变迁以及房颤导管消融策略研究进展进行了详细阐述,他指出导管消融治疗房颤的有效性优于药物,适应症的地位在不断提高,持续持久透壁消融是提高导管消融有效性的核心。随着近年来消融器械和技术的不断进步,房颤导管消融手术的消融、安全性和有效性也得到了进一步提高。

最后由苏晞教授为大家带来题为“左心耳封堵适应症的变迁与思考”的精彩讲座,主要围绕为什么要进行房颤患者的管理、左心耳封堵治疗适应症的变迁和拓展、左心耳封堵的禁忌症几个方面展开汇报,详细讲解了近年来国际国内房颤指南中关于左心耳封堵的推荐,分享了左心耳封堵术的一些新的患者选择和适应症,期待更多合适的患者从左心耳封堵术中获益。

本专题由同济大学附属东方医院中国科学院院士陈义汉教授、哈医大二院李述峰教授、厦门大学附属心血管病医院常栋教授共同担任会议主持,邀请到中国医学科学院阜外心血管病医院姚焰教授、中国人民解放军北部战区总医院梁明教授、首都医科大学附属安贞医院龙德勇教授、南昌大学第二附属医院洪葵教授围绕室性心律失常及心源性猝死专题做精彩学术报告并展开热烈讨论。

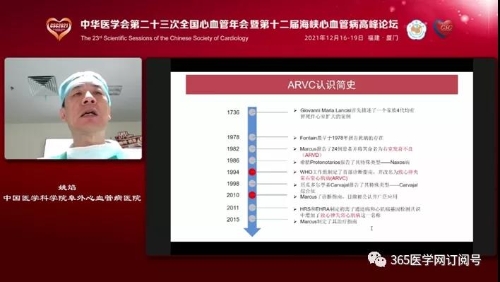

姚焰教授结合阜外关于ARVC方面的研究,分享了“致心律失常性心肌病的诊断和治疗进展”精彩内容。从ARVC的发展简史开始,详细介绍了ARVC诊断及治疗指南的修订进展,指出目前治疗主要针对相关室速/室颤和猝死的防治,针对心衰的治疗尚缺乏大规模临床资料和公认方案。

梁明教授通过心脏大体解剖及HE、Masson切片染色详细展示心脏浦肯野纤维分布特征,并标定区分假腱索与浦肯野纤维的组织特点,总结出心内膜浦肯野纤维分布模型,提出心脏假腱索及其上面的浦肯野纤维可能是ILVT及PVC的关键缓慢传导峡部,鉴于出口差异,分别可表现为不同类型室早及室速。现已可通过超声扫描检测假腱索存在,并在其与乳头肌连接处标测得到特征性电位,提示假腱索具备参与VA的解剖及电生理基础。

龙德勇教授简要介绍了心脏节制束大体解剖及电生理特点,以及其在收缩期血液导流和舒张期限制右心室扩张的生理功能,同时详细展示了节制束起源的室性心律失常心电图特征:LBBB,移行V4以后,胸导联起始段斜率增大,I/aVL导联正向,II/III/aVF导联负向为主,aVR低幅多向,该类心电图表现患者推荐使用心腔内超声协助诊断及治疗。节制束起源室性心律失常患者消融治疗时,可调弯鞘可有助于导管稳定,易于手术成功实施。

本专题最后由洪葵教授分享“致心律失常心肌病的基因学危险分层及个体治疗”精彩内容,围绕常见遗传病基因型与相关表型、基因变异的描述与解读、基因检测在危险分层和管理中的应用等多方面进行讲解,并对ACM个体室性心律失常与心功能不全治疗、导管消融以及运动建议等给出详细阐述,让我们对ACM基因学危险分层和个体化治疗有了更深的认识。

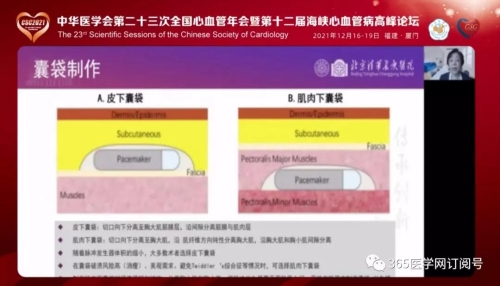

本专题由北京大学人民医院郭继鸿教授、大连医科大学附属第一医院高连君教授、第三军医大学谭虎教授、贵州省人民医院杨龙教授、中南大学湘雅医院石端正教授共同担任会议主持,邀请到清华大学附属北京清华长庚医院张萍教授、北京大学人民医院李学斌教授、温州医科大学附属第一医院黄伟剑教授、安徽省立医院严激教授围绕心脏起搏专题做精彩学术报告并展开热烈讨论。

会议开场由张萍教授分享题为“2021 EHRA起搏器和ICD植入技术专家共识解读”的精彩内容。从起搏器囊袋的制作、静脉穿刺、导线植入技巧到ICD的植入以及CIED植入的并发症及术后管理等问题进行了详细阐述,她指出2021 EHRA起搏器和ICD植入技术专家共识是一部CIED技术操作的教科书,为临床医生提供指导和帮助。

李学斌教授的讲课主要围绕“起搏电极拔除的患者选择及难点”展开,针对起搏领域的现状及进展、起搏器面临的问题到2017HES专家共识进行详细解读,指出起搏导管管理不仅仅是感染问题,也是综合管理问题;随着全球专家共识和指南不断更新,拔除工具日益更新,在遵循指南的同时也要注重个体化处理;未来导线应用的走向仍亟需我们不断探索。

黄伟剑教授分享了“希浦系统起搏治疗的应用进展”精彩内容。希浦系统起搏是心脏起搏领域的研究热点和前言技术,黄教授对希浦系统起搏治疗的安全性、有效性及世界范围内的应用状况进行了多维度的报告,并对“希氏-浦肯野系统起搏中国专家共识”予以详细解读,以及该领域的最新进展,指导今后临床治疗和进一步研究。

严激教授分享了“无导线起搏器的应用进展”的精彩内容。起搏器的发展趋势是多功能化、无导线化,无导线起搏器平均植入时间短,与传统起搏器相比大大减少了并发症的发,且各项参数较好;双腔无导线起搏器已在国外应用,其房室同步比例达80%以上,尤其适用于房室传导阻滞的患者。严教授提出无导线CRT也在临床上开始使用,具有一定的可行性,但是由于其技术要求较高,其有效性尚需进一步的研究予以证实。

本专题由吉林大学第一医院李树岩教授、广西医科大学第一附属医院桂春教授、天津胸科医院马薇教授共同担任主持,邀请到南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院)陈明龙教授、浙江大学医学院附属邵逸夫医院蒋晨阳教授、首都医科大学附属北京安贞医院桑才华教授、武汉大学中南医院鲁志兵教授、河南省胸科医院袁义强教授围绕心律失常及导管消融并发症专题做精彩学术报告并展开热烈讨论。

陈明龙教授分享了“房颤射频消融引起心包填塞:外科开胸时机”精彩内容。心包填塞是房颤射频消融术危及生命的严重并发症,目前仍缺乏外科干预的明确指征和时机,在内科治疗与外科干预之间的关键决策仍趋于经验性治疗。陈明龙教授结合自己中心的研究,对心包填塞发生率、危险因素、常见穿孔部位以及干预措施选择进行详细阐述,指导左心房顶部消融最佳操作以避免不恰当操作导致的机械损伤。

桑才华教授分享题为“干性心包穿刺并发症及预防”的精彩汇报。桑教授从哪些VT需要心外膜标测、如何选择进针方向、以及膈神经及其他脏器损伤后的保护操作等进行了详细的介绍,并剖析了导丝引导下心包穿刺、压力指导下的心包穿刺以及生物阻抗指导下的心包穿刺的典型案例。

鲁志兵教授结合其团队在持续性房颤消融的经验进行了题为“持续性房颤的消融终点”的分享。目前持续性房颤单纯CPVI的消融远期成功率较低,并且无法对左房基质进行进一步干预,因此把CPVI作为持续性房颤的唯一消融终点是不够的。而所有的辅助消融术式都存在争议,这就使得我们不得不思考持续性房颤消融该何去何从。

本专题最后由袁义强教授分享 “血管穿刺并发症及处理”,围绕血管穿刺的常见并发症及处理、少见并发症及处理以及儿童血管穿刺特殊性进行了详细汇报,并对皮下血肿、假性动脉瘤、动静脉瘘、血管闭塞、血栓和栓塞、气胸等典型并发症的处理方式进行讲解,为临床工作中血管穿刺并发症的处理带来指导。

总结:本场2021CSC心律失常论坛,多角度展现了心律失常领域热点难点以及诊治新进展,内容丰富,精彩纷呈,为各位同道呈现了一场学术盛宴。

(CSC心律失常学组供稿)