CSC2023|心力衰竭论坛1~2(11.3)侧记

发布时间:2023-11-30 14:26:54

2023年11月3日14时-15时30分,CSC2023之心力衰竭论坛1顺利召开。本次论坛以“重症心衰”为主题,聚焦领域诊疗最新进展及策略。此次论坛的召开,将共促终末期心衰领域的诊疗与学术交流。本次论坛由北京医院杨杰孚教授和中国医学科学院北京协和医院张抒扬教授共同担任会议主席。

河北医科大学第二医院郝国贞教授、中南大学湘雅医院漆泓教授、大连医科大学附属第一医院刘莹教授、南京医科大学第一附属医院/江苏省人民医院徐东杰教授担任会议主持,上海交通大学附属胸科医院张敏教授、首都医科大学附属北京安贞医院刘彤教授、同济大学附属东方医院韩薇教授、武汉大学人民医院邓伟教授、西安交通大学医学院第一附属医院白玲教授担任会议讲者。

来自上海交通大学附属胸科医院张敏教授此次的专题报告为《重症心衰管理:血流动力学监测》,她表示高效的血流动力学监测能够对临床进行有效评估,增加重症心衰治疗的成功率。报告中系统的讲述了血流动力学判断的主要指标,阐释了血流动力学监测的主要机制,通过案例详细介绍临床常用的无创、PICCO、IBP、CVP、CRRT等监测手段在临床上的优劣点。她特别强调无创监测有助于早发现早干预,可以通过精准的指标指导心衰的治疗。同时有创监测中PICCO可以用EVLW和PVPI进行肺水肿监测。

首都医科大学附属北京安贞医院刘彤教授就《晚期心力衰竭患者正性肌力药物的临床应用》做专题发言,她认为药物治疗依然是晚期心衰患者治疗的重要手段,因为虽然晚期心衰患者通过高级的治疗可以得到缓解,但每年50万的患者中,绝大多数的患者没有机会得到高级治疗。之后刘教授通过对众多种类正性肌力药物的机制和主流试验研究进行解读,展示正性肌力药在临床上使用的多个场景,她认为正性肌力药物可以在一定程度上缓解晚期心衰患者心衰症状,改善生活质量和生存率。

同济大学附属东方医院韩薇教授重点报告了《终末期心衰治疗进展及干细胞单中心研究》。她表示终末期心衰发病率高、死亡率高、再住院率高。心衰患者中约5%/年将发展为终末期心衰。终末期心衰患者不能耐受内科指南指导的GDMT治疗,为正性肌力药物和利尿剂依赖,死亡率显著增加。同时患者频发住院,反复出现室速等心率市场和ICD饭店,肾功能恶化问题。在患者出现多器官衰竭前,应尽快转诊到终末期心衰治疗中心,进行心室辅助装置植入和心脏移植。干细胞移植可能是未来的发展方向,虽然有诸多临床实践问题尚未解决,但初步结果显示对终末期心衰患者安全有效,同时讲述了iPSC、MSC、ESC、SM干细胞治疗的优劣,韩教授认为心脏类器官培养及人工器官研制为治愈终末期心衰患者提供希望。

武汉大学人民医院邓伟教授专题报告题为《终末期心力衰竭的器械治疗》,他表示终末期心衰患者在通过生活方式改善、药物的优化治疗效果不佳后,器械治疗是其主要治疗方式。目前器械治疗分为植入性电子器械和机械支持治疗,传统CRT治疗大约1/3效果不好,多位点起搏已显著改善传统CRT的治疗效果。LBBP与BiVCRT相比,能改善心室电同步性,可能提供更好的临床转归。CCM适用范围更广,是CRT的有效补充。ART在心衰患者中的临床使用仍在评价中。邓教授之后针对MCS使用的IABP、VA-ECMO、Impella、Tandem-Heart、VAD的适应症和优劣点也进行了阐述。

最后,西安交通大学医学院第一附属医院白玲教授带来讲题《心脏移植的时机,分岔路口何去何从》。白教授表示2022年AHA指南提出对于心脏移植预后好,优化药物治疗效果不好的患者来进行心脏移植。在心脏移植时,医生应考虑心脏移植的适应症,以及影响1年生存的危险因素。在心脏移植后AKI患者并发症发生率高,肺动脉高压与移植心脏右心衰的风险也应当注意评估,而在评估过程中,应当使用心衰患者生存评分HFSS进行风险评估管理。慢性心衰的加重的评估非常重要共有三点,即确定是否心力衰竭加重、评估心脏疾病的原发病因和可能引发心衰恶化的因素、评估病情严重程度。危险分层是制定管理方案的重要依据,应当根据临床评估(是否存在淤血和低灌注),来选择最优化的治疗策略。

此次CSC2023|心力衰竭论坛1,突出展示了终末期心衰的复杂性,学术内容涵盖终末期心衰的血流动力学检测、药物治疗、器械治疗、干细胞治疗和心脏移植时机,从终末期心衰基础理论到临床病例实践分享,重点展现了终末期心衰在临床实践中多学科协作的重要性,并围绕国内外终末期心衰中的最新热点和难点问题进行深入探讨与交流,旨在提高专业水平,分享先进技术与经验,为广大同道呈现出一场内容新颖、丰富务实、精彩纷呈的学术盛宴。

2023年11月13日15时40分,CSC 2023中华医学会第二十五次全国心血管年会心力衰竭论坛2如期召开。以国内外最新指南为“教材”,以心衰基础理论知识、国际前沿评估和治疗手段为核心,一同吹响“心衰攻坚战”的“战争号角”,旨在减少疾病复发与进展,提高人群生存质量及改善预后。

在心力衰竭论坛的第二节,特邀复旦大学中山医院的陈瑞珍教授和华中科技大学附属协和医院的袁璟教授担任主持,同时邀请吉林大学杨萍教授、重医附一医周建中教授、中国医科大学附属第一医院徐峰教授,浙江医院毛威教授、浙江大学医学院邵逸夫医院盛夏教授担任讨论嘉宾。

2022ACC/AHA/HFSA心衰管理指南解读

吉林大学 杨萍

会议正式开始,杨萍教授首先从2022年4月发布的ACC/AHA/HFSA心力衰竭管理最新更新谈起。她指出,我国的指南在2018年经历了更新,而目前2023年的新版指南正处于撰写阶段,备受期待。随后,杨教授细致回顾了ESC心力衰竭指南的发展脉络,特别指出了2021年版ESC指南与2016年版在急性心衰管理、伴随慢性冠脉综合征以及糖尿病患者的管理方面的显著变化。她强调,这些变化是理解ACC/AHA/HFSA更新内容的关键。

杨教授进一步分析了2021年ESC心衰指南的重要更新,包括心力衰竭概念的修正及其七大核心要点的提出。她还比较了两版ESC指南在心力衰竭诊断建议方面的变化,如降低了有创冠脉造影的推荐等级,而提高了CTA(计算机断层成像)的推荐等级。她提到,两版指南在辅助器械和设备治疗方面也有显著差异,并对不同病因的心衰进行了更为细致的区分。

在此基础上,杨教授详尽阐述了2021版ESC心衰指南中关于心力衰竭,尤其是HFrEF诊断指导和管理流程。她还特别强调了在HFrEF治疗上的几个新热点及指南推荐,并分享了最新的心衰药物治疗信息。随后,她分享了2023年ESC心衰指南的最新更新,让与会者对不同类型心衰的治疗进展有了更深入的了解。这些宝贵信息对临床实践具有重要的指导意义,帮助专业人士更好地掌握心力衰竭的综合管理策略。

外周静脉压(PVP)在心力衰竭诊断,容量管理中的应用

重庆医科大学附属第一医院 周建中

会议上,周建中教授首先对外周静脉压(PVP)与中心静脉压(CVP)进行了详细解读,通过病理生理学的原理阐明了这两个指标的重要应用意义。

随后,周教授介绍了PVP和CVP的测量方法,包括液压传感器系统的测量法和开放测量法,强调了它们的适用场景和临床使用方式。周教授细致讲解了外周静脉压的测量技术、操作步骤及护理注意事项,指出正常的PVP值范围应为8-12厘米水柱。

基于这一测量标准,他进一步探讨了如何依据PVP指导心衰患者的液体容量管理和治疗策略。周教授着重提出,会议中介绍的测量与管理方法适用于我国的多数医疗环境,无论是大、中还是小型医院都可以采用这些策略进行患者容量管理。他还展示了PVP与CVP之间的相关性证据,并强烈推崇PVP在心力衰竭液体管理中的应用价值,强调其操作简便、结果可靠且感染风险低的优势。

进一步周教授回顾了经典的CVP与血压(BP)综合应用于容量管理的方法,并引入了通过下腔静脉直径(IVCD)和塌陷率(CI)的测量,为容量管理提供新的见解。周教授也分享了几个常用于心衰诊断的临床路径,并通过具体病例阐述了他的临床经验。特别在一个缩窄性心包炎患者的诊断与治疗过程中,周教授强调了综合运用体格检查、PVP测量等多种方法在心衰患者诊断和治疗重要性。

女性心力衰竭中国专家共识解读

中国医科大学附属第一医院 徐峰

随后,来自中国医科大学的徐峰教授解读了《2022女性慢性心力衰竭管理的中国专家共识》。徐峰教授详细介绍了女性慢性心力衰竭(心衰)患者在流行病学、病因、病理生理特点、药物代谢特点、临床表现、药物疗效及预后等方面存在其特殊性。徐峰教授表明关注并根据其特殊性指定综合管理方案,对改善女性心衰患者预后具有重要意义;提出了目前尚缺乏针对女性心衰患者的大规模临床研究。既往临床研究中女性的比例明显低于男性,有关女性心衰药物治疗的临床研究多为亚组分析,期待未来能在相关领域进行更多探索。

关注心肾结局的心血管治疗新理念

浙江医院 毛威

来自浙江医院的毛威教授分享了《关注心肾结局的心血管治疗新理念》,介绍了《2023ESC糖尿病患者心血管疾病管理指南》的发布旨在强调重视心血管疾病(CVD)与糖尿病(DM)之间的相互影响,重点在关注DM合并CVD患者的一线预防及整体预后,巩固了“以改善心肾结局为目标”的治疗理念。2023AHA主席也提出心肾代谢综合征(CKM)新概念,心肾治疗应互相促进发展。毛威教授循循善诱的讲解了药物循证证据。PARADIGM-HF研究显示,ARNI较ACEI进一步降低心肾风险事件。非奈利酮通过多个研究全面探索用于慢性肾病合并糖尿病或心力衰竭治疗的有效性和安全性。GLP-1RA等热门新药临床前实验发现对肾脏具有保护作用。提出心内科医生应该更加广泛应用GLP-1RA和SGLT2i来改善心肾预后。

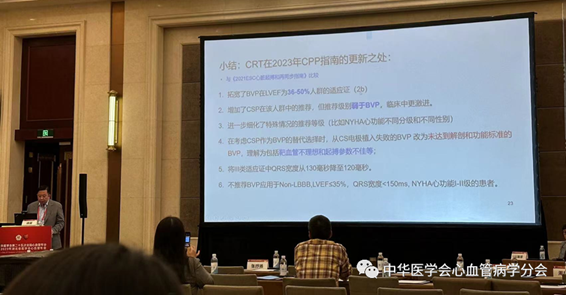

2023 HRS/APHRS/LAHRS关于心脏生理性起搏(CPP)以预防和减轻心力衰竭的指南解读

浙江大学医学院附属邵逸夫医院 盛夏

盛夏教授深入解析了心脏起搏技术的现状和进展,特别是对心脏起搏点(CPP)、心脏同步起搏(CSP)和心脏复苏治疗(CRT)的定义进行了阐述。具体地,CPP包括了高位心房起搏(HBP)、左束支区域起搏(LBBAP)以及双腔心室起搏—心房复苏起搏(BVP-CRP)。而CSP技术涉及HBP和LBBAP。盛夏教授细致地回顾了生理性起搏以及心脏传导系统的发展历程,并对CSP在维持及恢复心脏同步性方面的作用进行了详细讲解,这涉及到了单点起搏和/或融合技术。她特别强调了这些技术的可行性、安全性以及与治疗效果之间的权衡。接下来,教授回顾了2018至2021年间CPP的国际指南更新和变革,强调中国心脏起搏与电生理学会(CSPE)和中国心脏病学会(CSA)共同发起并引导的中国专家共识,这在全球范围内首次对LBBAP进行了明确的定义和流程规范。盛夏教授结合指南介绍了LBBAP的夺获标准,并概述了LBBAP在心电图上的特征。同时,教授简要介绍了HBP和BBAP的夺获标准,并结合最新的指南讨论了CPP的适应症,这包括心动过缓患者、心室不同步患者等。最后,盛夏教授指出,CRT在2023年的CPP指南中有了新的更新,这意味着CRT现在特指BVP或左心室起搏。

总结:

此次CSC心衰论坛为参会的专家同道搭建了高层次的交流与学习平台,国内外专家学者进行了深入交流,这场学术盛会内容丰富、亮点频出,展现了心衰临床研究和指南的现况和已有成果,多方面探讨了心衰的发展和前景,各位专家的讨论也从多个角度,碰撞出了精彩的思想火花,让参会人员受益匪浅。