CSC@ESC2025|备受瞩目!中欧顶尖学者共话经导管二、三尖瓣介入治疗新进展

发布时间:2025-09-18 13:06:27

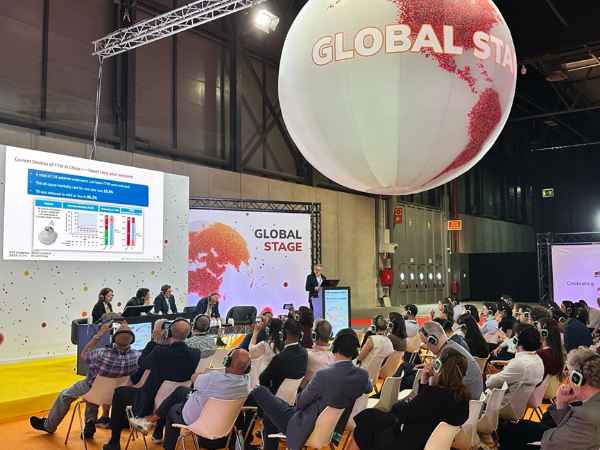

欧洲中部夏末,全球心血管领域的目光再次聚焦于盛大召开的欧洲心脏病学会年会(ESC 2025)。本届ESC盛会与中华医学会心血管分会(CSC)举办的联合论坛专场备受瞩目,来自中国和欧洲的顶尖心脏病学专家就经导管二、三尖瓣介入治疗这一前沿领域进行了一场精彩纷呈的“巅峰对话”。这场会议不仅展示了中欧在结构性心脏病领域的最新研究成果与临床经验,更彰显了全球化协作在推动心血管医学发展中的重要价值。

本次联合会议由四个专题报告组成,精准地勾勒出当前经导管二、三尖瓣介入治疗在中国和欧洲的不同发展轨迹与未来前景。

中国声音:从快速跟跑到创新引领

会议首先由来自中国的两位术者带来他们在一线的实践与洞见,展现了中国在该领域的蓬勃生机。

南京医科大学第一附属医院的孔祥清教授率先分享了《中国经导管二尖瓣介入治疗的进展》。孔教授指出,近年来中国在经导管二尖瓣治疗领域取得了跨越式发展。随着数款国产二尖瓣缘对缘修复(TEER)系统和经心尖二尖瓣置换(TMVR)产品的获批上市与临床应用,手术量呈现爆发式增长,技术普及速度惊人。他通过一系列精彩的病例展示了中国医生在处理复杂解剖结构、挑战高难度病变方面的智慧与技巧。孔教授强调,中国不仅在“量”上实现了飞跃,更在技术创新和临床研究方面发出了强有力的“中国声音”,多项由中国研究者牵头的创新器械临床试验正在顺利推进,未来有望为全球二尖瓣反流患者提供更多治疗选择。

随后,上海市第一人民医院的陆方林教授聚焦于挑战与机遇并存的“被遗忘的瓣膜”,带来了《中国经导管三尖瓣介入治疗的进展》。陆教授介绍,三尖瓣介入治疗是结构性心脏病领域“最后的前沿”,而中国在这一赛道上正与世界同步,甚至在某些方面展现出引领之势。他系统梳理了中国在经导管三尖瓣修复和置换技术方面的探索,特别是一些具有独创性设计的国产器械,在应对三尖瓣复杂解剖和血流动力学挑战上显示出巨大潜力。陆教授表示,中国庞大的患者基数为临床研究提供了宝贵土壤,通过多中心协作,中国学者正致力于建立高质量的临床证据,以期为三尖-瓣反流这一棘手疾病的治疗贡献“中国方案”。

欧洲视野:立足循证,展望未来

欧洲专家的报告则更多地体现了其在该领域深厚的临床积淀与对未来发展方向的深邃思考。

来自意大利米兰IRCCS San Raffaele科学研究所的Francesco Maisano教授,作为全球瓣膜介入领域的先驱,以《二尖瓣介入治疗:欧洲的现状与未来展望》为题,进行了精彩的阐述。Maisano教授系统回顾了欧洲在经导管二尖瓣介入治疗领域十余年的发展历程,从最初的探索到如今成为特定患者群体的标准治疗,TEER技术的成熟应用和适应证的不断拓宽,背后是大量坚实的临床试验证据支持。他强调,欧洲目前更关注于治疗的长期有效性、患者的精准筛选、以及不同介入策略的优化组合。展望未来,他认为人工智能(AI)在术前规划、术中指导的应用,以及新型修复技术与置换技术的融合,将是推动该领域持续向前发展的关键动力。

最后,来自德国美因茨约翰内斯·古腾堡大学医学中心的Philipp Lurz教授分享了《欧洲的三尖瓣介入治疗》。Lurz教授详细解读了欧洲最新的临床试验数据,特别是针对不同三尖瓣介入器械的有效性和安全性证据。他坦言,尽管三尖瓣介入取得了显著进步,但仍面临诸多挑战,如患者选择、器械输送、以及疗效的持久性等。他指出,欧洲心脏团队(Heart Team)的合作模式在处理复杂三尖瓣病变中至关重要。未来的研究将更加聚焦于明确三尖瓣介入治疗的最佳时机,并探索其对患者心功能及远期预后的实际影响。

对话与启示

整场联合会议气氛热烈,中欧专家的报告相互呼应,激荡出思想的火花。中国的快速发展、技术创新与庞大的临床需求,与欧洲的深厚经验、循证积累和前瞻性思考形成了完美的互补。这不仅是一次学术成果的展示,更是一次东西方智慧的交融。

会议传递出一个明确的信号:经导管二、三尖瓣介入治疗已成为全球结构性心脏病领域最具活力的分支。无论是中国还是欧洲,医生们都在为攻克瓣膜性心脏病这一难题而不懈努力。通过ESC-CSC联合会议这样的高端交流平台,全球心血管同道得以分享成功经验,共同应对挑战,必将加速创新技术的临床转化,最终惠及全球亿万心脏病患者。

来源:心在线